『9/8(日)に、オープンキャンパスを開催しました!』

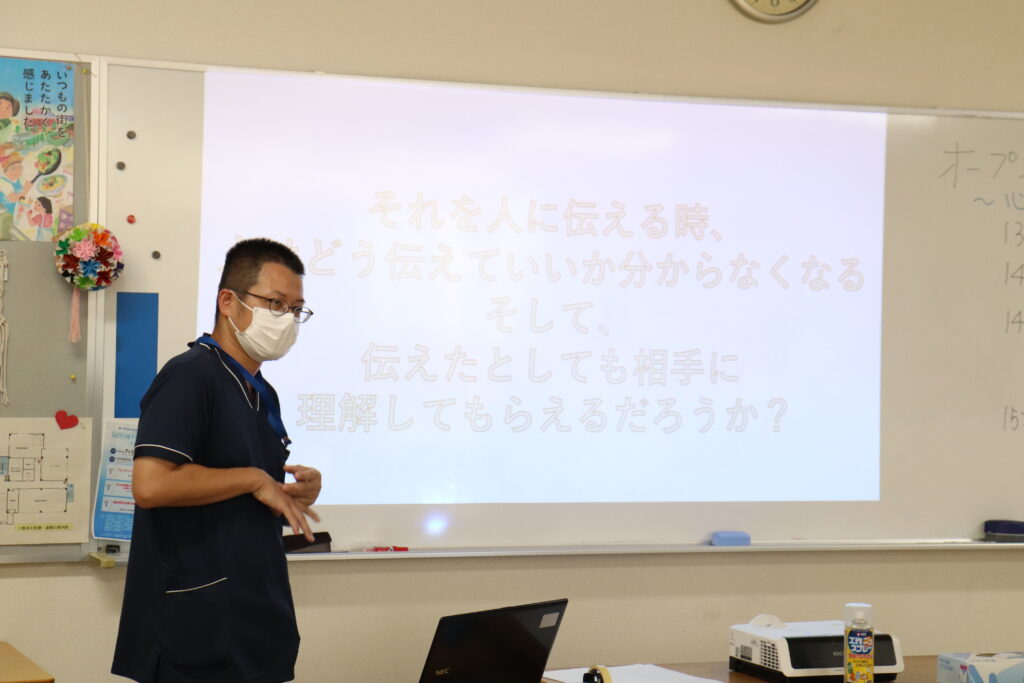

作業療法学科 ~心理検査体験 こころのリハビリを体験しよう!~

今回は「心理検査体験〜こころのリハビリを体験しよう~」というテーマで行わせていただきました。

作業療法士は、身体面だけでなく精神面へのアプローチを行う医療職となります。皆さんは知っていましたでしょうか??

私たち自身も、普段から人や社会、将来について不安や葛藤を感じており、病気を持つとそれがより大きくなります。

今回は心理検査や簡単なゲーム、工作を行い、心やリハビリについて学んでいただきました。

粘土細工では自分の感じたままの心の世界を作っていただきました。

作業を通して心を表現すると、うまく話せない人でも自己表現する事ができます。作業療法士は、その人らしさ

を取り戻していただくためにも作業を通してリハビリを行っていきます。

その人らしさ、自分らしさについて興味がある人は、ぜひ作業療法学科を見にきてくださいね。

次回は、「患者さんの日常生活を助ける自助具を作ってみよう」です。お楽しみに!

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

理学療法学科 ~肩を動かしやすくするストレッチ〜

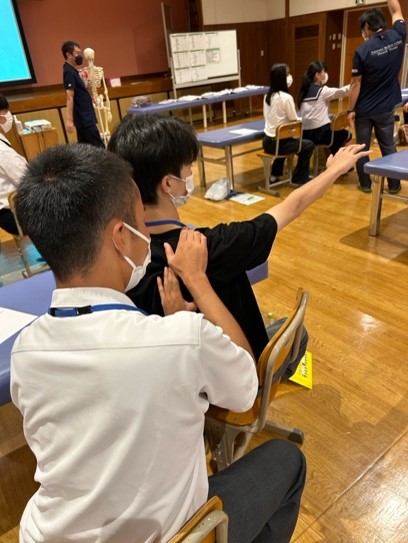

今回は、『肩を動かしやすくするストレッチ』というテーマで体験授業を行いました。

まずは、いわゆる『肩』関節の位置を確認。次に『肩甲骨』の位置を確認しました。実は広い意味で「肩甲骨」

も肩関節で、この肩甲骨がしっかり動いてくれないと肩はしっかり動かないんです。

試しに、普通にバンザイをして肩の動きを確認した後に、肩甲骨の動きを止めてバンザイをしてもらいました。

見事に肩の挙がりが悪くなりましたね!

その後、左右を比較して上がりにくい方を確認。治療する側を決めました。

今回は先程の肩甲骨の動きに関係している(肩甲骨に付いている)筋肉である、『小円筋』という筋肉を探し

て、優しくゆっくりと圧迫を加えました。次に肩甲骨を固定して「小円筋」そして『大円筋』という筋肉ストレ

ッチを行いました。

そして最後に『肩甲下筋』という筋肉にストレッチを加えました。

ストレッチ後、動きを確認するとストレッチを行う前に比べて腕の挙がりが良くなりました!

体験した参加者からは、『すごい!挙がりやすくなった!』『肩が軽くなった!』と声があがっていました。

今回行ったストレッチを、ご自宅でも実践してみてください。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

救急救命学科 ~救急隊到着までに、あなたにできることがあります、体験しましょう~

9月8日のオープンキャンパスでは、「救急隊到着までに、あなたにできることがあります、体験しましょう」

をテーマに応急処置の体験実習を行いました。

まず、意識状態の悪い人に対する‟回復体位”の手技を実施しました。意識状態の悪い人が仰向けの状態で嘔吐

した場合、自分の吐物で気道を閉塞し窒息や誤嚥する可能性があるので、それを防ぐための体位です。脊椎(首

や背中の骨)の損傷が考えられない人に対して行います。傷病者の方に負担になりにくく、自分も力が少なくて

済む方法について講義を行いました。

次に行ったのは、‶異物除去”です。喉の奥に食物などが詰まったときに行う手技です。気道異物は死に直結し

ます。背中を叩いたり腹部を圧迫して異物を除去します。腹部を圧迫することによりなぜ異物が除去できるのか

またなぜ小児や妊婦、極度に肥満した人は実施しないのかなどについて説明を交えて講義を行いました。

最後に‟止血”の手技についてです。体の中に流れている血液は決まった量しかありません。そのうち1/3が

急激に出血すると死に至る可能性もあります。直接圧迫止血法や止血帯法について講義を行いました。

受講された方々は真剣に講義を聴講され、本校3年生と1年生の指導により体験実習を受講されていました。

次回10月26日(土)のテーマは「命に直結、心肺蘇生法を学ぼう!」の予定です。

救急隊が到着するまでに実施する心配蘇生法の方法について勉強しましょう。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

看護学科 ~防災への備え ファーストエイド(創の保護や固定をしよう)~

夏休みを終え、今回は参加者が少なかったですが、在校生が学校の生活や行事についての話では真剣に説明を

聞いていただけました。

今回は、防災への備えとして、ファーストエイド(創の保護や固定をしよう)のテーマで講義を行い、水害や地

震など日本で生じている災害について想起してもらい、防災への備えについて考えてもらいました。

そして、災害が起きたとき、自分たちが第一に行う事は何か。緊張から発言がなかったですが、「自分の命を守

ること」を伝え、自分が生じていないと人を助けることができないため、自らの命を護る行動について講義を行

いました。第2に「2次災害に気を付ける」。第3に「安全に人を助ける」。人を助けるためにも、技術を身に

付けていれば、体験の中で参加した高校生は、在校生と教員から巻き方を教えてもらい、とても上手に包帯法や

三角巾固定法を行い、「これで私も実施できます」「家に帰ってお母さんにしてみます」と発言がありました。

在校生との交流会でも参加した高校生から学校生活や学習内容について質問があり、多くの意見交換ができま

した。参加された高校生から「話しやすくて、学校のことがたくさん聞けて良かった」「学校の雰囲気が良くて

楽しそうだった」という感想を頂きました。

♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

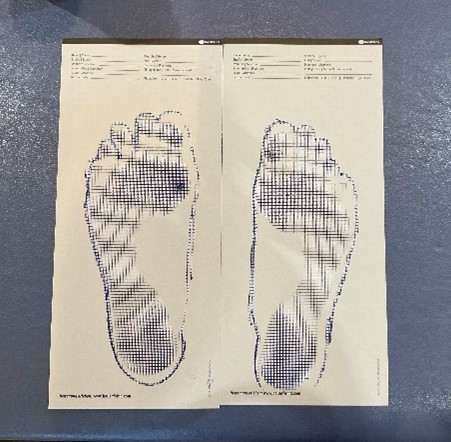

スポーツ健康学科 ~フットプリンターを使って自分の足を知ろう〜

今回の体験授業は、『フットプリンターを使って自分の足を知ろう』という内容で行いました。

まずは、簡単に足の機能と構造についてお伝えしました。

足の骨はどのようにつくられているか、土踏まずなどのアーチにはどのような働きがあるのかなど、説明しました。

また、足によくみられるトラブル(タコや偏平足、外反母趾など)について紹介しました。

さっそく参加者の皆さんにも足型をとってもらいましょう!どんな足型がとれたかな・・・?

今回とった足型を確認すると、体重が主にどこにかかっているか、どこにタコができているか、アーチが低下

していないかなど、いろいろな特徴が分かります。

その後、健康な足を保つためのエクササイズを紹介し、実践してもらました。

今回のアドバイスを、今後の参考にしてくださいね。

次回のオープンキャンパスは、『下肢のテーピング』です。ぜひ、ご参加ください。